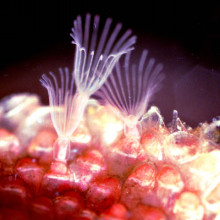

Bugula neritina (Linnaeus, 1758)フサコケムシ

ツノザヤウミウシ

ミズタマウミウシ

コソデウミウシ

フジタウミウシsp

がエサとする

ウデフリツノザヤウミウシは別のコケムシをエサとしているように思える。

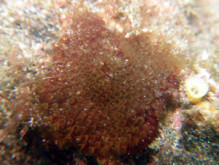

Bugula sp. フサコケムシの仲間

ツノザヤウミウシなどが好んで食するフサコケムシと似るが、生える環境や形状がやや違う。

コケムシの先端にある個虫?が赤いのが特徴。

茎のような部分が短い。

ウデフリツノザヤウミウシ、ヒカリウミウシの仲間の幼体(成体はすぐ食べきってしまうのか、あまり見かけない。または、成体は他のコケムシも食する)、チャイロオウカンウミウシなどが食する。

Bugula sp. フサコケムシの仲間(ツリーコケムシ)

ツリー状のコケムシ。

以前は何もつかないコケムシだと思っていたが、2014~2015年にかけて、ツノザヤウミウシ、ミズタマウミウシ、フジタウミウシ属の1種(旧コソデウミウシ)がついていた。

そのときはフサコケムシが少なかったように思うので、代用食だったのか?

Candidae エダコケムシ(トゲコケムシ)科の仲間

黒いコケムシ

クロコソデウミウシ

フジタウミウシ

などがエサとする

Catenicella triangulifera ジュズツナギコケムシ

コナフキウミウシ

コヤナギ系のウミウシ

がエサとする

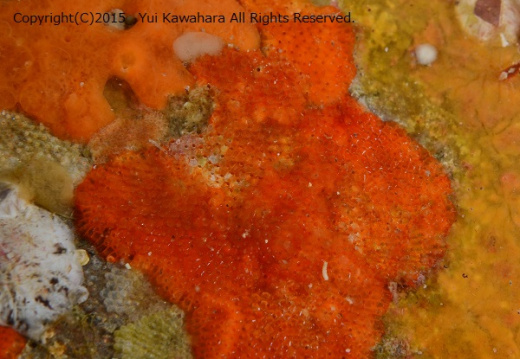

Iodictyum axillare (Ortmann)ベニアミコケムシ

残念ながらウミウシはつかない

細かい甲殻類がエサなのか引っかかっているのか。

比較的浅い場所の岩陰についている。

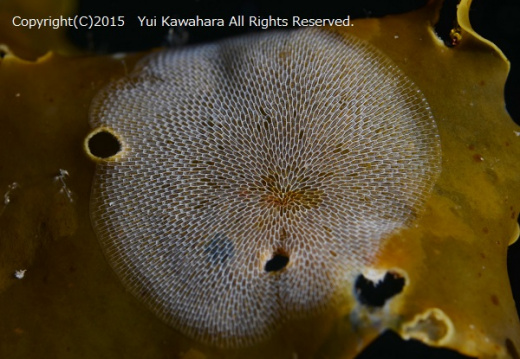

Jellyella tuberculata (Bosc, 1802)サメハダコケムシ

オケニア・ピロサ

ヒメイバラウミウシ

がエサとする

Membranipora villosa Hincks,1880ヒラハコケムシ

サメハダコケムシと似るが、海藻についていることが多い。

Phidoloporidae sp. アミコケムシ科の仲間1

エダウミウシやスベヨコエビの仲間が一緒にいることがあるが、食しているかは不明。

好む環境が同じだけかも。

Rateporellina denticulata ミサキアミコケムシ

20mより深い場所で見られる。

Tricellaria occidentalis (Trask, 1857) ホソフサコケムシ

見た目は黄色~緑のコケムシ。フサコケムシより硬そうに見える。

よくコミドリリュウグウウミウシがつくが、タンブヤ・ウェルコニスや小さいセトリュウグウウミウシ、オセザキリュウグウウミウシ(仮)が食べることもある。

Watersipora sp. チゴケムシの仲間1

小さな巻貝、チビツユダマガイの仲間、カンザシウミウシ、スベヨコエビの仲間などがついていることがある。

Watersipora sp. チゴケムシの仲間2

白く見える部分は食べられた痕。

Watersipora suboboidea (D'Orbigny)チゴケムシ

トラパニア系のウミウシ

ショウジョウウミウシ

ハナショウジョウウミウシ

がエサとする

貝がつくことも多い。